La chaleur rend la vendange de plus en plus précoce

Une étude

récente de la European Geosciences Union a réussi à démontrer une

corrélation entre l’augmentation moyenne des températures et la

précocité des vendanges, en se basant sur les données récoltées dans le

vignoble bourguignon depuis 1354. En effet l’étude a calculé qu’en

moyenne entre 1354 et 1988 les vendanges commençaient autour du 28

septembre. Depuis 1988, année de l’inflexion de la courbe de hausse des

températures (depuis cette année les températures ont augmenté beaucoup

plus vite en moyenne), la date moyenne de début de vendanges se situe 13

jours plus tôt, le 15 septembre.

Et ce n’est pas seulement la chaleur estivale et ses pics de canicule qui font mûrir le raisin plus vite (au contraire quelques fois la chaleur peut même bloquer la maturité des grains), c’est la température moyenne sur l’année qui rend chaque stade du développement de la vigne plus précoce : débourrement, floraison, véraison sont en avance, une étude INRA France Agrimer l’a démontré en 2017 (télécharger l'infographie).

Conséquences de la chaleur sur la récolte

Nous venons de le dire, les vignerons doivent se réorganiser face à ces changements constatés dans la vigne, pour la récolte, mais aussi bien avant, dans leurs méthode de viticulture. Tout le travail en vert est bouleversé : lors des périodes chaudes on effeuille beaucoup moins qu’avant pour ne pas exposer les baies de raisin aux brûlures du soleil, on tente d’écimer plus bas les rangs de vigne afin de réduire la surface foliaire et ainsi limiter la photosynthèse et la maturation trop rapide des raisins.

Beaucoup plus en amont on travaille sur des techniques de mulchage : au lieu de tondre l’herbe on la pince et on la couche pour faire un couvert végétal qui limitera l’évaporation d’eau en période de chaleur, ou on reconsidère la plantation de cépages plus tardifs et moins sensibles aux chaleurs.

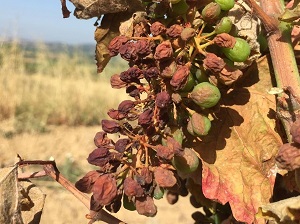

Malgré cela on constate bien que les épisodes météo violents tels que le gel (qui, si le débourrement a été précoce avec la chaleur hivernale, fera de gros dégâts sur les bourgeons), la grêle lors des orages de chaleur, la sécheresse, etc. sont plus fréquents et leur intensité plus élevée, augmentant le risque de perte de production.

Sans parler des nouvelles maladies ou parasites qui apparaissent avec le réchauffement : la hausse des températures peut favoriser le raccourcissement des cycles reproducteurs et donc le nombre de générations d’insectes sur une année. L’eudémis ou la cicadelle en sont de bons exemples.

Et même sans

cela, une trop forte sécheresse estivale fait chuter drastiquement la

production puisque sans eau les baies de raisin de grossissent pas assez

et produisent donc moins de jus à fermenter.

La qualité même du vin évolue, ses caractéristiques changent : avec les chaleurs les taux de sucre augmentent dans les moûts, et cela peut donner des vins plus alcooleux et moins acides. Pour des vins rouges c’est parfois une caractéristique recherchée, et cela permet d’avoir des arômes de fruits confits plutôt que de fruits frais. Pour le vin blanc cela peut poser problème car on recherche une certaine fraîcheur et un équilibre avec l’acidité.

Des pistes pour faire face à la hausse des chaleurs

Au

niveau de la viticulture on a déjà évoqué plusieurs techniques de

travail en vert qui peuvent aider à lutter contre la chaleur et la

sécheresse dans les vignes. Au niveau de la recherche on travaille à

sélectionner de nouveaux cépages, et on envisage également de

sélectionner et produire des porte-greffes plus résistants à la

sécheresse, et aux nouveaux parasites qui débarquent dans les vignes.

Côté

vinification on peut aussi lutter contre le manque d’acidité en

sélectionnant des levures capables de produire moins d’alcool à partir

du même taux de sucre, ou en acidifiant le vin avec de l’acide

tartrique, même si la méthode est moins naturelle. La désalcoolisation

grâce à la filtration membranaire de l’alcool dans le vin est également

possible, même si elle risque d’altérer les caractéristiques gustatives

du vin. A noter que la filtration est aussi possible avant fermentation

pour enlever le sucre, on parle alors de désucrage.

Ces procédés ne sont que des pistes qui pour le moment ne donnent pas complète satisfaction car ils interviennent en aval du problème initial, la chaleur et le réchauffement climatique. Mais cela reste des pistes légitimes au vu de l’accélération du phénomène ces dernières années, et les viticulteurs vont devoir faire face à un risque toujours plus grand pour leur récolte.

Commentaires

Aucun commentaire.